Неразрывно и навечно слиты град Москва и чудотворный образ Божией Матери Владимирской. Сколько раз спасала Она белокаменную от врагов! Образ сей связал собою апостольские времена и Византию, Русь Киевскую и Владимирскую, а затем Московскую — Третий Рим, «а четвертому же не быти». Так промыслительно образовалось Московское государство, вобрав в себя мистическую связь с древними империями, исторический опыт, традиции иных православных земель и народов. Символом единения и преемственности стал чудотворный образ Владимирской.

Эту удивительную икону трудно описать словами, ибо все они кажутся пустыми перед тем взором, который смотрит на нас. В этом взоре все: жизнь и смерть, и воскресение, вечность, бессмертие.

По древнейшему преданию, святой евангелист, врач и художник Лука написал три иконы Богородицы. Посмотрев на них, Пречистая сказала: «Благодать Родившегося от Меня и Моя да будет со святыми иконами». Одна из этих икон известна нам под именем Владимирская.

До 450 года этот образ Владычицы пребывал в Иерусалиме, а затем был перенесен в Константинополь. В первой половине XII столетия патриарх Царьграда Лука Хризоверх послал икону (вместе с другим образом Богородицы, известным как «Пирогощая») в дар великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому, который поставил образ в Вышгородском девичьем монастыре под Киевом, в местности, некогда принадлежавшей святой равноапостольной великой княгине Ольге. В 1155 году Вышгород стал уделом князя Андрея, сына Юрия Долгорукого.

Решив переселиться на родную для него Суздальскую землю, князь Андрей без ведома отца взял с собой икону. В пути непрестанно служил перед нею молебны. Жители Владимира-на-Клязьме встретили своего князя с усердием и радостью; оттуда князь направился было далее, в град Ростов. Однако, отъехав от Владимира не более десяти верст, кони встали на берегу Клязьмы и, несмотря на понукания, не пожелали идти дальше. Запрягли свежих, но не пошли и те. Пораженный, пал князь Андрей пред иконою и слезно стал молиться. И тогда явилась ему Богородица со свитком в руке и повелела оставить образ Свой в граде Владимире, а на месте же этого Своего явления выстроить обитель в честь Рождества Ее.

Князь поставил икону во Владимире, и с этого времени — с 1160 года — она получила наименование Владимирская.

В 1164 икона сия сопровождала князя Андрея Боголюбского в поход на волжских булгар. Перед битвой князь исповедался и причастился; пав же пред образом Богородицы, он воскликнул: «Всяк уповай на Тя, Владычице, не погибнет!» Все воинство вслед за своим князем со слезами приложилось к чудотворной и, взывая о заступничестве к Пречистой, двинулось в бой. Нечестивые были разбиты.

После победы на поле брани было совершено молебствие перед святой иконой. Во время него на виду у всего русского войска явлено было чудо: от образа и от Животворящего Креста забрезжил дивный свет, озаривший всю местность.

А на другом конце христианского мира, но точно в тот же день и час византийский император Мануил узрел свет от Креста Господня и, подкрепленный сим знамением, одолел своих недругов-сарацин. По сношении князя Андрея с императором Второго Рима 1 августа был установлен праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, известный в народе как Первый Спас.

Много иных чудес было явлено от чудотворного образа.

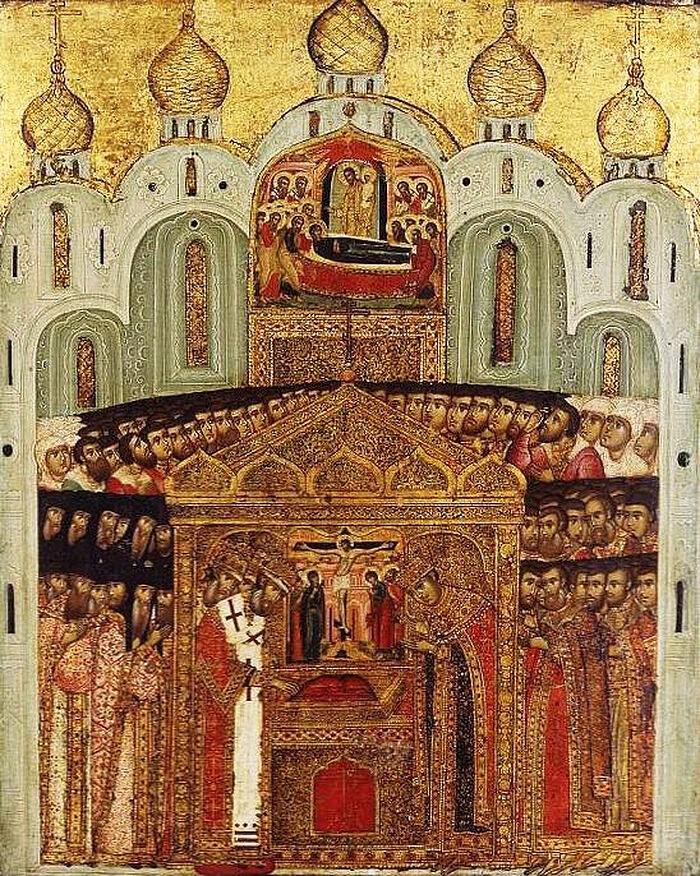

В 1395 году Тамерлан с полчищами татар приблизился к Москве. У народа христианского оставалась надежда лишь на помощь Божию. И тогда великий князь Московский Василий Дмитриевич повелел принести икону из Владимира в Москву. Десять дней длился путь Владычицы с берегов Клязьмы. По обеим сторонам дороги стоял коленопреклоненный народ и, протягивая руки к иконе, взывал: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» В белокаменной Владимирскую икону ждала торжественная встреча: крестный ход со всем городским духовенством, семья великого князя, бояре и простые москвичи вышли на городские стены на Кучково поле, встретили и проводили чудотворную до Успенского собора Кремля.

Было это 26 августа. «Весь град изыде противу иконы на сретение ею», — свидетельствует летописец. Митрополит, великий князь, «мужи и жены, юноши и девы, дети и младенцы, сироты и вдовицы, от мала до велика, со кресты и иконы, со псалмы и с песньми духовными, паче рещи все со слезами, иже не обрести человека, не плачущася с воздыхании немолчными и рыданием».

И Богородица вняла молению уповавших на Нее. В самый час сретения чудотворной на берегу Москвы-реки Тамерлану в его шатре явлено было сонное видение: с высокой горы спускались святители со златыми посохами, а над ними в несказанном величии, в сиянии ярких лучей парила Лучезарная Жена; бесчисленные сонмы Ангелов с огненными мечами окружали Ее… Тамерлан очнулся, трепеща от ужаса. Созванные им мудрецы, старейшины и гадальщики татарские, разъяснили, что виденная им во сне Жена есть Заступница православных, Матерь Бога, и что сила Ее неодолима. И тогда Железный Хромец велел своим полчищам повернуть вспять.

И татары, и русские поражены были этим событием. Летописец заключил: «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы!»

Благодарные москвичи выстроили на месте встречи чудотворной 26 августа 1395 года Сретенский монастырь: «да не забудут людие дел Божиих». Так после 242-летнего пребывания на берегах Клязьмы икона Богородицы Владимирская перешла в Москву и поставлена была в кремлевском соборе в честь Успения Пречистой. Ее благодатной силе Москва обязана избавлениями от набегов хана Едигея в 1408 году, ногайского царевича Мазовши в 1451 году, отца его, хана Седи-Ахмета в 1459 году.

В 1480 году ордынский хан Ахмат двинулся на Москву и дошел уже до реки Угры в калужских пределах. Великий князь Московский Иоанн III поджидал на другом берегу реки. Внезапно на татар напал такой сильный и беспричинный страх, что Ахмат не решился пойти на русскую рать и поворотил назад, в степь. В память этого события в Москве стал ежегодно совершаться крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь. А река Угра с тех пор слывет Поясом Богородицы.

В 1521 году казанский хан Махмет-Гирей повел на Москву татар казанских и ногайских. Митрополит Варлаам и весь народ усердно молились пред ликом Владимирской. Великий князь Василий Иванович едва успел собрать войско, чтобы встретить татар на дальнем рубеже, на реке Оке. Сдерживая их натиск, он медленно отходил к Москве.

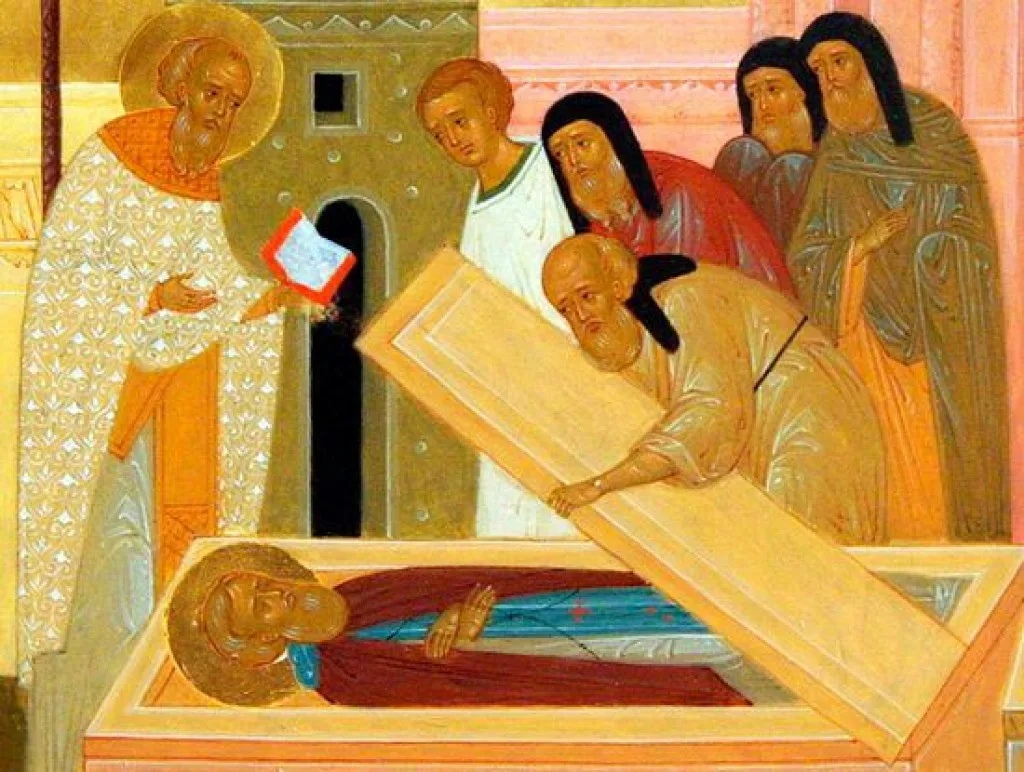

В самую ночь осады инокиня кремлевского Вознесенского монастыря увидела, как сквозь запертые двери Успенского собора выходят святители, неся в руках чудотворную Владимирскую. Это были жившие двумя веками ранее святые митрополиты Московские Петр и Алексий. И еще видела инокиня, как у Спасской башни встретили шествие святителей преподобные Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский — и пали ниц пред образом, моля Пречистую не покидать собора Успенского и народа московского. И возвратилась тогда Заступница сквозь двери запертые.

Инокиня поспешила рассказать о видении горожанам. Москвичи собрались в храм и стали горячо молиться. А татарам снова привиделось «воинство великое, доспехами сияющее», и бежали они от стен города.

Так не единожды Отечество наше было спасаемо молитвой народной пред чудотворным образом Владимирской. В память этих избавлений и установлено празднование Владимирской иконе: 21 мая — в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году; 23 июня — в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году; 26 августа — в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.

Особый извод Владимирской иконы именуется «Древом государства Московского». Первая такая икона написана была на исходе Древней Руси, в 1668 году, царским иконописцем Симоном (Пименом) Ушаковым для церкви Троицы в Никитниках в Китай-городе. На ней изображены святители Петр и Алексий, поливающие произрастающее из-за кремлевской стены пышное древо; на ветвях — медальоны с сонмом русских святых, а в центре — овальный образ Владимирской. Как в иконе «Похвала Богоматери» библейские пророки пишутся с развернутыми свитками, на коих начертаны слова акафиста, так и на этом образе небесные покровители Руси славят и восхваляют Пречистую, моля Ее о заступничестве за государство Российское.